Ketika melakukan penelitian lapangan di Solo pada 2019, dosen Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, Budi Irawanto, melihat betul bagaimana polarisasi tampil dalam kampanye. Kedua kubu, tampil dengan pakaian yang saling menunjukkan posisinya dalam polarisasi politik itu sendiri.

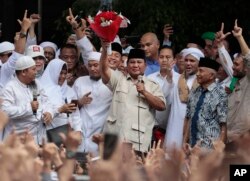

“Kalau kampanye Jokowi, menggunakan pakaian nasional selain atribut partai, di kampanye Prabowo, di hari-hari terakhir sebelum menjelang pemungutan suara, menggunakan atribut-atribut yang sangat kental sekali identitas keislamannya,” kata Budi, dalam diskusi di UGM, Yogyakarta, Rabu (19/10).

Identitas itu dirinci Budi, berupa pemakaian baju koko bagi laki-laki dan pemakaian kerudung bagi perempuan.

“Di tengah-tengah kampanye sebelum pidatonya Prabowo, itu ada shalat Dhuhur berjamaah. Di waktu-waktu sela, diperdengarkan lagu-lagu nasyid dan seterusnya. Di Jokowi tidak ada. Kontrasnya kelihatan,” tambahnya.

Suasana di lapangan juga dipenuhi ketegangan. Polarisasi dukungan sangat jelas terlihat, antara lain melalui pendirian posko dukungan yang masif, dan selalu berdekatan antara dua kubu. Sayangnya, upaya politik identitas berbasis agama tidak cukup berhasil. Perolehan suara Pemilu 2019 di Jawa Tengah menunjukkan Jokowi menguasai sekitar 77 persen suara.

Pertanyaannya, kata Budi, adalah apakah politik identitas akan terus mewarnai Pemilu 2024.

Meski melihat sendiri adu kekuatan Cebong dan Kampret di lapangan, Budi setuju dengan analisa bahwa polarisasi itu sebenarnya bisa dikatakan artifisial, sekedar taktik memperoleh suara pemilih.

Meski begitu, dia menggarisbawahi bahwa berlanjut tidaknya kisah Cebong dan Kampret di 2024, antara lain akan tergantung pada jumlah pasangan calon presiden yang berkontestasi. Selain itu, konfigurasi koalisi parpol yang mendukungnya dan aktivitas kelompok-kelompok relawan yang terbentuk juga berpengaruh.

Resep Meraup Suara

Pada titik tertentu, polarisasi dukungan yang nyata seperti yang tergambar dalam penelitian Budi Irawanto di atas, justru dimanfaatkan oleh elit politik. Akademisi dan kolumnis Dr Made Supriatma menilai dinamika pada 2019 sangat berbeda dengan Pemilu 2014. Pemilih terbelah dalam dua posisi yang disebut Made sebagai binarisme yang kasar.

“Sebenarnya pembelahan yang paling besar itu terjadi di kelompok pemilih muslim. Kadrun-Cebong dan sebagainya itu pemilih muslim, itu terbelah dua,” ujar Made.

Hasil exit pool lembaga survei Indikator, lanjut Made, memperjelas hal itu. Jokowi memperoleh 51 suara dan Prabowo menerima sisanya.

“Nah, masalahnya kemudian adalah, pemilih minoritas itu overwhelmingly, sebagian besar, itu pergi ke Jokowi,” tambahnya.

Kondisi itu seolah menampilkan sebuah resep politik, yang membelah pemilih Jawa dan luar Jawa, serta antara muslim dengan non-muslim. Di Jawa, Jokowi dominan sedangkan di luar Jawa – kecuali Indonesia bagian timur – Prabowo menang.

Kondisi itu bahkan, menurut Made, melahirkan resep kemenangan dalam pemilu di Indonesia.

“Jadi untuk mencapai mayoritas, saya kira 2019 itu, saya berani menyimpulkan, belah pemilih muslim menjadi dua, dan kemudian ambil minoritas dengan suara mutlak. Itu resep untuk menang,” ucapnya.

“Pertanyaannya, apakah 2024 akan ada yang mengulangi pola yang sama atau tidak? Kita tidak tahu, dengan pertarungan yang membelah secara identitas, terutama di kalangan pemilih muslim,” kata Made lagi.

Pembelahan sebenarnya juga terjadi pada 2014, dengan alasan yang relatif berbeda. Pada saat itu, menurut Made, yang terjadi adalah pembelahan antara establishment dengan outsider. Jokowi hadir sebagai outsider, sedangkan Prabowo mewakili establishment atau kekuatan lama yang ingin bangkit kembali.

Tidak Ada Polarisasi

Indonesianis asal Australia, Dr Max Lane justru tidak percaya soal polarisasi politik yang melahirkan Cebong dan Kadrun di Indonesia. Menurut dia, semua yang terjadi sesudah Pemilu 2019 membuka rahasia kondisi politik Indonesia, terkait penilaian mayoritas pengamat baik dari dalam maupun luar negeri soal polarisasi.

“Rahasianya, bahwa adanya polarisasi itu omong kosong. Omong kosong. Tidak ada polarisasi,” ujar dia.

Kesannya, polarisasi diciptakan agar elit politik bisa memecah belah masyarakat.

“Tetapi polarisasi sesungguhnya itu tidak ada. Dan sebenarnya, tidak butuh melihat peristiwa sesudah 2019 untuk mengerti itu. Seharusnya pengamat-pengamat sudah bisa lihat sejak awal,” tambah Max.

Dalam berbagai debat misalnya, sebenarnya antara dua kubu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kebijakan Jokowi atau Prabowo di bidang ekonomi, politik hingga hak asasi manusia, relatif sama saja.

Cebong dan Kadrun yang mewarnai polarisasi, sejatinya hanya taktik baik dari pihak Jokowi maupun dari pihak Prabowo, untuk menarik suara pemilih, kata Max.

Karena itulah, begitu pemilu selesai, Jokowi dan Prabowo langsung bisa bertemu. Kritik-kritik Prabowo sepanjang kampanye, bahkan hilang tak tersisa.

“Prabowo dulu bilang, di bawah Jokowi anggaran bocor-bocor. Tapi kemudian dengan damai, lancar dan enak, masuk ke pemerintahan Joko Widodo. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo, baik dari menteri Prabowo maupun dari Gerindra,” tambah Max.

Dari sembilan partai di Indonesia, tujuh membentuk pemerintahan bersama. Max bahkan menyebut, jika tidak ada sejarah ketegangan pribadi antara SBY dan Megawati, bukan tidak mungkin Partai Demokrat juga akan masuk dalam pemerintahan. Dalam kasus ini, kata Max, Indonesia sangat berbeda, karena demokrasinya liberal, tetapi tidak ada pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi. [ns/ab]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.